Sono le dieci di sera di cinquant’anni fa.

Sono le dieci di sera del 16 ottobre 1968.

Le tribune piene dello stadio Olimpico di Città del Messico rumoreggiano di attesa, mentre gli otto finalisti dei 200 metri si sistemano ai blocchi di partenza.

Gli uomini in gara sono campioni titolati.

Ci sono Roger Bambuck, francese, primatista europeo e il velocissimo giamaicano Mike Fray.

C’è Edwin Roberts, Trinidad, atleta espertissimo, già bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 1964.

Ci sono Joachin Eigenherr, tedesco, campione europeo in carica e Larry Questad, lo sprinter bianco più forte che gli Stati Uniti abbiano in Messico.

C’è l’australiano Peter Norman, che ha appena abbattuto i suoi tempi e in qualificazione ha sfiorato i 20 secondi, candidandosi a una medaglia.

Ma tutti guardano alla terza corsia, quella dell’americano Tommie Smith.

Lo chiamano “The Jet” per la sua velocità strabiliante in allungo, quando distende l’enorme falcata e diventa irraggiungibile.

Tommie ha 24 anni, è altissimo e magro, leggero. In gara parte piano, poi innesta il turbo e vola sulla pista.

Detiene il record mondiale con 20 secondi netti ed è anche l’uomo che può andare sotto quel fatidico limite.

Ma la sua vittoria non è più così scontata.

Nella corsia accanto alla sua, la quarta, si prepara un altro ragazzo nero, anche lui molto alto, però più muscoloso.

Si chiama John Carlos, ha 23 anni ed è americano come Tommie.

John è un corridore più esplosivo: parte forte e sfoga sulla pista la potenza dei suoi muscoli.

Nei Trials di qualificazioni alle Olimpiadi di Lake Tahoe, poche settimane prima, John ha battuto Tommie con un pazzesco tempo di 19.7 cronometrati manualmente.

Il record di Carlos non è stato convalidato perché indossava scarpe non regolamentari, con più file di chiodini del consentito sotto le suole, ma è un tempo che ha dimostrato come John possa mettere in difficoltà Tommie.

Il record di Carlos non è stato convalidato perché indossava scarpe non regolamentari, con più file di chiodini del consentito sotto le suole, ma è un tempo che ha dimostrato come John possa mettere in difficoltà Tommie.

Vengono entrambi dall’Università di San José, California, il college soprannominato “Speed City”, perché sforna velocisti di caratura mondiale.

Sono compagni di scuola e di squadra, ma non potrebbero essere persone più diverse.

Smith è riflessivo, calmo, un ottimo studente di sociologia che parla poco e sorride molto, ma non dà confidenza a nessuno.

Carlos, invece, è un casinista, litiga spesso e dice quello che pensa a tutti, senza lesinare parolacce. A scuola va male: soffre di un problema di dislessia, a nessun college interessano troppo i voti di un ragazzo nero come John, basta che corra e vinca.

Ed è lo stesso per Tommie, anche se è un ottimo studente e si sbatte fino a notte fonda sui libri: il college di “Speed City” crea macchine da medaglia. Smith e Carlos devono correre senza pensare al resto.

Ma questi due ragazzi, invece, pensano e coltivano un sogno che va oltre le piste d’atletica.

Prima delle Olimpiadi, hanno aderito al “Progetto Olimpico per i Diritti Umani” insieme a molti fra i migliori atleti neri degli Stati Uniti.

Si tratta di un movimento per i diritti civili costituito da atleti neri (ma anche da bianchi, come i canottieri di Harvard) per chiedere uguaglianza anche dentro lo sport.

I suoi membri hanno minacciato di non partire per le Olimpiadi se le loro richieste non fossero state esaudite.

Hanno chiesto l’esclusione degli stati razzisti del Sud Africa e della Rhodesia da poco riammessi ai Giochi nonostante le politiche di apartheid.

Hanno chiesto che al pugile nero Muhammad Ali sia restituito il titolo di campione dei pesi massimi strappatogli dopo il suo rifiuto di combattere in Vietnam.

Hanno chiesto che anche i neri possano diventare allenatori delle squadre sportive statunitensi.

Hanno chiesto le dimissioni del presidente del CIO Avery Brundage, un uomo razzista che ha sostenuto l’organizzazione delle Olimpiadi del 1936 nella Germania di Hitler.

Hanno chiesto che il celebre New York Athletic Club ammetta anche gli atleti neri che non hanno mai potuto iscriversi: il club ha 8.000 iscritti e sono tutti bianchi.

Ma la battaglia di questi ragazzi è perfino più grande: lottano per cancellare le discriminazioni che subiscono gli studenti universitari neri, che non possono affittare un appartamento perché nessuno gliene dà uno, che non possono frequentare gruppi di studio misti e devono stare solo fra neri, guardati con sospetto e ostilità.

Loro esistono solo come macchine da medaglia, questi campioni non sono trattati da persone ma da “cavalli da corsa”.

“In pista sono Tommie Smith, il più veloce del mondo. Ma una volta fuori torno a essere solo un altro sporco nero”.

Per diversi mesi, prima dei Giochi, il boicottaggio alle Olimpiadi è sembrato davvero possibile e ha terrorizzato l‘estabilishment bianco dello sport.

Lo stesso Martin Luther King si è schierato a fianco degli atleti neri, sostenendo la loro protesta.

Poi, però, le cose sono precipitate: King è stato ucciso e, dopo di lui, è toccato alla speranza democratica americana Bobby Kennedy.

A casa di Tommie e John sono arrivate minacce, lettere di insulti e perfino proiettili.

Il professor Harry Edwards, che del Progetto Olimpico per i Diritti Umani è stato mentore e ideologo, decide di non accompagnare i suoi studenti in Messico dopo che gli fanno trovare i cani ammazzati davanti all’ingresso di casa.

Eppure loro hanno insistito, hanno continuato a chiedere di boicottare, di usare le Olimpiadi come arma di lotta, di togliere agli Stati Uniti le medaglie per cui loro devono gareggiare.

“Perché correre in Messico, se dobbiamo strisciare a casa nostra?”.

Ma gli altri atleti neri hanno progressivamente mollato, per paura, per il desiderio di una medaglia, per la speranza di un ingaggio nel football o nel basket.

Delle sue richieste, il “Progetto Olimpico per i Diritti Umani” ha ottenuto soltanto il bando di Sudafrica e Rhodesia, ma niente altro.

E così, alla fine, il boicottaggio ai Giochi è saltato, perché una parte degli atleti ha votato contro nell’ultima e decisiva assemblea.

Eppure i campioni neri degli Stati Uniti si sono lasciati con un messaggio: “ciascuno sarà libero di protestare come crede, in Messico”.

Solo che nessuno fa nulla, nei primi giorni dei Giochi e tutto sembra finito, alle spalle.

Ma, in questa sera di Ottobre del 1968, Tommie Smith e John Carlos che sono sulla pista di Città del Messico per correre la finale dei 200 metri, non hanno ancora desistito dalla loro lotta.

Tommie è il più teso dei due, perché dopo la semifinale ha sentito un dolore alla coscia sinistra.

Si è accasciato a terra, uscendo in barella. Lo hanno curato con ghiaccio e massaggi per due ore, ma non sa se la sua gamba resisterà. Sarebbe una delusione atroce, dopo una vita passata a lavorare per questo giorno.

“Vai pure a correre, Tom. Ma non portare a casa un secondo posto. Altrimenti dovrai tornare a lavorare nei campi di cotone coi tuoi fratelli” gli aveva ordinato suo padre quando andava ancora alle scuole medie.

E Tommie ha obbedito: ha vinto, sempre. Una sfilza di medaglie e record per scappare via da quel cotone e costruirsi un futuro, perché correre e vincere sono le uniche armi che ha.

Anche John, nato e cresciuto a New York, ha sognato le Olimpiadi per tutta la vita,

Da bambino ha fantasticato di diventare un grande nuotatore, fino a quando suo padre non gli spiegato il motivo per cui non poteva mandarlo in piscina.

“I neri non possono frequentare le piscine in cui si allenano i bianchi”.

E allora John, alle Olimpiadi, ci è arrivato correndo. Perché le piscine potevano respingerlo e la scuola pure, gli insegnanti potevano ignorare la sua dislessia, ma nessuno poteva ignorare la velocità con cui vinceva medaglie.

Mentre si sistema nella sua corsia, John ripensa alla domanda che un giorno ha rivolto a Martin Luther King, prima di andare a Memphis, dove sarebbe morto.

“Perché lo fa, Reverendo King? Perché rischia la sua vita?”.

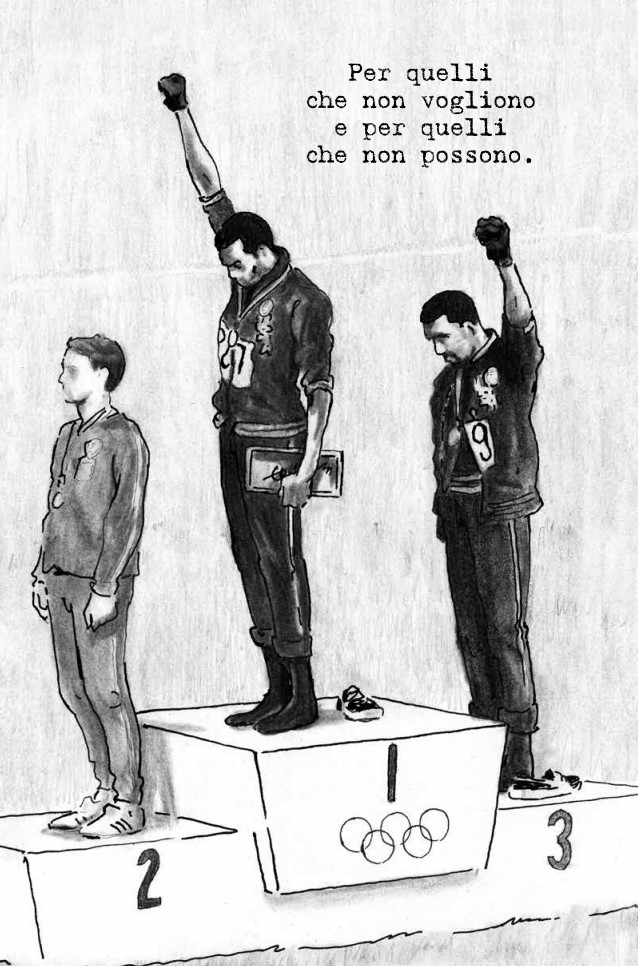

“John, io devo lottare per quelli che non vogliono lottare da soli. E per quelli che non possono lottare da soli”.

Quando esplode il colpo che segna lo start della gara, John Carlos esce come un tornado dai blocchi, scaricando la sua potenza devastante sulla pista, mentre Tommie è incagliato nelle sue gambe lunghe e nella coscia dolorante.

John esce dalla curva e imbocca il rettilineo testa a testa con il campione di Trinidad Roberts e il giamaicano Fray.

Ma ora Tommie Smith innesta il turbo, si dimentica della gamba ferita allunga la sua incredibile falcata con i piedi che quasi non toccano più il terreno.

The Jet vola sulla pista, recupera, affianca John Carlos ormai esausto e lo supera.

Intanto l’australiano Peter Norman esce potente dalle retrovie con uno scatto pazzesco, rimontando.

Tommie Smith vince con la braccia al cielo in 19.83, un record del mondo pazzesco, il muro dei 20 secondi è disintegrato!

L’australiano Peter Norman supera alla sprint John Carlos, che finisce terzo.

Tommie esulta, John lo abbraccia, il pubblico è impazzito.

Nessuno immagina che il meglio di quella serata debba ancora arrivare.

Poche decine di minuti dopo, per la consegna delle medaglie, Smith e Carlos entrano sul prato dello stadio indossando la tuta blu degli Stati Uniti d’America.

Dietro c’è il secondo classificato, Peter Norman, con la divisa verde.

I tre velocisti camminano in fila, verso il podio, eppure c’è qualcosa di strano.

Smith e Carlos non indossano le scarpe da ginnastica, ma le tengono in mano, dietro la schiena. E poi camminano in un modo lento, solenne. Sembrano marciare, come soldati in una parata, senza gioia nel loro sguardo.

Al polso portano bracciali dai colori africani per rammentare le catene della schiavitù, indossano collane per ricordare i neri impiccati e linciati nel corso dei secoli a causa della discriminazione.

John ha la cerniera della tuta abbassata, in violazione del protocollo olimpico che ordina di tenerla chiusa.

Sul petto degli americani e anche di Peter Norman, all’altezza del cuore, spiccano le spille bianche del Progetto Olimpico per i Diritti Umani.

I due americani salgono scalzi sul podio, per rappresentare la povertà della loro gente, ma c’è qualcosa di ancora più impressionante: entrambi, su una sola mano, indossano un guanto nero di pelle.

Si distingue chiaramente quando Tommie Smith prende i fiori consegnati al vincitore e solleva entrambe le braccia.

Solo Peter Norman sorride, mentre al collo gli mettono la medaglia d’argento. Non immagina che la piccola spilla del Progetto per i Diritti Umani che anche lui ha voluto appuntarsi alla tuta, segnerà per sempre e tragicamente la sua vita.

La sua storia, ugualmente pazzesca, l’ho raccontata in un celebre articolo, qui.

Tommie Smith riceve la medaglia d’oro dritto, rigido, quasi abbia di fronte una fila di fucili spianati.

Prega, in quel momento, come dirà tempo dopo. Prega perché teme di sentire il rumore del fucile che lo ucciderà come avvenuto a King

John Carlos, invece, fissa la sua medaglia di bronzo come fosse un pezzo di ferro inutile e la lascia cadere sul petto.

È il momento degli inni nazionali, i tre corridori si voltano in direzione delle bandiere pronte a salire verso il cielo.

Tommie ruota su sé stesso come un robot, John si muove lento, con una sorta di infinita stanchezza.

Poi, nel momento esatto in cui parte l’inno americano, Tommie Smith abbassa la testa, il mento giù verso la sua medaglia d’oro.

Davanti allo stadio e al mondo fa scattare il braccio destro verso il cielo.

Il pugno chiuso avvolto nel guanto nero si staglia contro la notte cobalto di Città del Messico.

Alle sue spalle, John Carlos fa lo stesso: china il capo e alza il braccio – quello sinistro – tenendo chiuso il pugno con il guanto nero. Il gomito è leggermente piegato come reggesse un peso immenso, un peso di secoli.

Suona l’inno americano e una voce sugli spalti prova a cantarlo, ma di colpo si ferma, raggelata.

Nello stadio cala il silenzio.

Smith e Carlos rimangono lassù coi loro pugni chiusi nei guanti neri, fermi nello spazio e nel tempo. Il loro gesto racconta a tutto il mondo la sofferenza degli afroamericani, e diventa una delle immagini più famose del secolo scorso.

È un fotogramma fissato nell’eternità.

Quando l’inno finisce e i due atleti escono dallo stadio, ancora con il pugno chiuso, gli spettatori americani presenti in tribuna li coprono di insulti e “booooo”. Sono dei traditori, perché non hanno guardato la bandiera.

Ma non è così.

“Io ho deciso di salutare la mia bandiera con orgoglio, ma con un gesto che avesse un accento nero. Un gesto silenzioso che ciascuno potesse interpretare alla sua maniera” spiegherà Tommie.

“Era il momento che qualcuno prendesse una posizione davanti al pianeta e dicesse “Ehi, mondo, gli Stati Uniti non sono il posto che credete per i neri e le altre persone di colore. Solo perché abbiamo scritto U.S.A. sul petto questo non significa che tutto sia rose e fiori e che la nostra vita sia facile” dirà John.

Proprio ciò che Avery Brundage, il capo razzista del Comitato Olimpico Internazionale, non voleva sentire.

Furioso con Tommie e John ordina che i due atleti vengano sospesi dalla nazionale e obbligati a lasciare il villaggio olimpico immediatamente.

Ma la punizione silenziosa degli Stati Uniti sarà molto peggiore.

Una volta che Smith e Carlos tornano a casa tutti voltano loro le spalle, nessuno vuole essere accomunato ai due ribelli che non hanno guardato la bandiera.

Il loro gesto di rivendicazione per i diritti umani viene bollato come “razzista” e “comunista”. Ricevono insulti, minacce di morte, proiettili nella posta. Entrambi hanno mogli e figli da mantenere, sono disperati e senza soldi per mangiare, perché nessuno concede loro un lavoro né un prestito.

Sono soli.

Le stesse famiglie non li appoggiano: “Perché lo avete fatto? Non potevate stare zitti e correre?”.

Il campionissimo Tommie “The Jet” Smith, pieno di debiti e senza ancora aver potuto finire il college dove eccelleva, si barcamena nel football per 3 anni, con le riserve dei Cincinnati Bengals, ma gioca solo due partite.

Tutti i suoi famigliari ricevono lettere di odio, minacce, insulti. Alcune sorelle vengono licenziate, Tommie viene pedinato dall’FBI e inserito nella lista dei 10 atleti più sovversivi del mondo.

Si laurea infine e diventa troppo qualificato per essere assunto nei lavori per cui chiede un impegno: poliziotto, infermiere, maestro, persino lavapavimenti.

Di fatto Tommie Smith scompare per lungo tempo prima di riuscire a riemergere con ciò che ha sempre saputo fare: l’atletica, diventando allenatore. Non riuscirà, invece, a coronare il sogno di diventare un professore di sociologia.

Dopo i Giochi anche John Carlos viene seguito dall’FBI, gli recapitano lettere con minacce tremende e persino animali morti.

Senza soldi John per campare finisce a fare la sicurezza davanti ai locali notturni.

“Ehi, ma tu non sei John Carlos?” gli dicono e non può rispondere che sì, è davvero lui.

Deve bruciare l’arredamento di casa per accendere il camino. Prova anche lui con la NFL, nei Philadelphia Eagles, ma il football è troppo duro, si rompe i legamenti del ginocchio, portandosi dietro un infortunio che lo farà zoppicare.

Perde la prima moglie, che prima divorzia da lui, poi si uccide per via della depressione dopo tanti anni di dolori.

Eppure, come Tommie, John non ritratta mai.

Ma è il tempo, a dar loro ragione.

Con il passare degli anni i diritti e l’uguaglianza che Tommie e John hanno chiesto con i loro pugni al cielo penetrano fino al cuore della società americana.

I ragazzi neri finalmente arrivano all’università con gli stessi diritti dei bianchi. Ci vanno non più solo per correre o vincere medaglie, ma per studiare e occupare le posizioni più importanti della società.

Un ex studente nero, Barack Obama, viene eletto Presidente degli Stati Uniti.

Tommie e John sono riabilitati e tornano nel mondo dello sport, allenando giovani atleti.

Oggi scrivono libri sulla loro storia, tengono discorsi nei College, raccontano il loro gesto, che non era un atto di ribellione o di incitazione alla violenza – come molti si ostinano a dire – ma un disperato grido di aiuto. Non era la protesta di due anti-americani, ma il grido di dolore di due americani che chiedevano un paese migliore.

Nel 2005 l’Università di San José per cui, anni prima, avrebbero dovuto limitarsi a essere “cavalli da corsa” cui far vincere medaglie, ha eretto una grande statua.

Eppure, quel loro gesto è stato insieme gloria e dannazione, lasciando cicatrici indelebili sulle loro vite.

Come ha detto John Carlos, in una delle sue molte interviste: “È come essere un veterano di guerra che è tornato a casa. Hai un bell’aspetto, ti senti bene, ma in quel minuto in cui ti siedi e pensi, iniziano i flashback che prendono a colpi di napalm il tuo cervello. Ci sono cose che non andranno via. Ma quando scendi nelle strade e cerchi rendere il mondo un po’ più giusto per chi verrà dopo, tu riesci a mandare via i demoni. Almeno per un po’”.

NOTA PER I LETTORI

Come forse sapete ho raccontato questa storia in due forme diverse.

Innanzitutto l’ho scritta dentro il mio ultimo libro, “Abbiamo toccato le stelle”, che raccoglie 20 storie di campionesse e campioni capaci di andare oltre lo sport per segnare la vita di tutti gli uomini con le loro lotte, il loro coraggio, la loro passione, la loro dedizione. Dal libro è tratto anche il disegno di Piero Macola che apre questo pezzo.

E poi l’ho raccontata a voce, insieme ad altre incredibili vicende di quei giorni messicani, nel mio podcast gratuito “A pugni chiusi”, disponibile all’ascolto sulla piattaforma storielibere.fm,